por Camille Searle

Nueva York es una ciudad que se niega a ser simple. Está estratificada como sedimento, como las conchas fosilizadas que la isla alguna vez llevó bajo hielo y sal, como los manifiestos de carga que primero la cosieron al Atlántico, como los vagones del metro llenos de grafitis que transportan el habla de la ciudad de un barrio a otro. Si se busca un único relato de origen, llegará la decepción; el origen de Nueva York es plural: geológico, faunístico, indígena, colonial, mercantil, moral e ilícito. Es una estratigrafía de deseos y violencias que no dejan de acumularse, cada capa sometiendo a presión a la siguiente. Esa presión produjo rascacielos y bolsas de valores, orquestas y columnas de opinión, filas de personas en comedores comunitarios y filas de personas en inauguraciones de arte. Produjo una ciudad que puede leerse como un atlas de contradicciones modernas: un laboratorio del capitalismo y un vivero de rebelión, un lugar donde las vanguardias culturales y los ejércitos privados de abogados inmobiliarios aprenden a hablar el mismo idioma.

Contar la historia de Nueva York es contar una historia de traducciones: de ecosistemas traducidos en tierra para ser poseída; de economías indígenas traducidas en mapas disputados; del anhelo inmigrante traducido en industrias que los enriquecieron y también los devoraron; de música nacida en sótanos traducida en formas globales; del duelo traducido en monumentos; de violencia cruda traducida en políticas públicas. Esta ciudad es una máquina que convierte la posibilidad humana en titulares y también en dolor no registrado. Inventa lo reluciente y preserva la ruina; eleva el experimento y criminaliza la supervivencia. Sin embargo, también genera apegos obstinados. La gente viene a reinventarse y se queda porque la reinvención se convierte en solidaridad, y la solidaridad en hábito. La textura del pasado de Nueva York es abrasiva; su futuro también lo será. Pero entre los titulares y los escombros persiste, molesta, una forma de esperanza, nada piadosa, nada prolija, a veces amarga, pero reconocible: la convicción de que cuando algo colapsa aquí, alguien encontrará la manera de hacer arte con los restos, de convertir la protesta en política pública, de hacer una vida con peso.

Este ensayo intentará lo imposible: ser exhaustivo sin ser aséptico, honesto en su cronología y a la vez permitir saltos irregulares cuando las conexiones —musicales, arquitectónicas, legales, criminales, culinarias— lo exijan. Será clínico ante la crueldad y preciso ante los placeres que la hicieron tolerable para tantos. Mapeará el basamento geológico y el basamento del metro, los campamentos invernales lenape y la maquinaria municipal, los manifiestos de ferris y los de visas, los bares donde se discutió hasta crear el jazz y las cámaras del concejo donde las normas de uso del suelo se litigan como escrituras. Sobre todo, insistirá en que la grandeza de Nueva York siempre tuvo un precio, pagado en trabajo, en desposesión, en leyes que valoran la propiedad por encima de las personas, en catástrofes mediadas por el dinero. Entender ese precio es la primera obligación cívica. Amar esta ciudad implica saber cuánto costó y negarse a que el costo sea la última palabra.

De la roca madre a los boros

La isla que llegaría a ser Manhattan comenzó como consecuencia de procesos profundos e indiferentes: glaciares que molieron la roca madre; mares que subieron y bajaron; mamuts que desaparecieron; bosques que colonizaron los huecos. La presencia humana siguió al hielo en retroceso en ritmos marcados por estaciones, por corridas de salmón y por rutas de comercio. Los lenape, y muchos pueblos de habla algonquina en la región, hicieron estas costas legibles de maneras que los recién llegados rara vez intentaron comprender: sistemas de parentesco, obligación recíproca y conocimiento del paisaje que trataban desembocaduras y pantanos no como propiedad sino como relaciones. Esas relaciones no sobrevivieron intactas al contacto. Fueron traducidas, malinterpretadas, divididas y tasadas.

La llegada holandesa en 1624 introdujo una nueva sintaxis. Manhattan se convirtió en Nueva Ámsterdam: un puesto comercial, un muelle, una bisagra entre el interior y el comercio atlántico más amplio. El enfoque holandés combinó el comercio crudo de pieles y granos con un cosmopolitismo tolerante, un pluralismo provisional que convenía a los comerciantes. La toma inglesa en 1664 no limpió exactamente aquello de cosmopolitismo; más bien lo reencuadró: la ley de propiedad, los estatutos y las redes mercantiles del Imperio Británico transformaron a la ciudad en un nodo cada vez más formal dentro de una trama global. Escrituras de tierras, loterías y ficciones legalistas se convirtieron en la infraestructura del despojo; la misma maquinaria legal proporcionaría, por accidente, herramientas para la disidencia.

Para el siglo XVIII, la ciudad era un palimpsesto de vidas trabajadoras y ambiciones imperiales. La esclavitud estaba presente en Nueva York tanto como en los puertos del sur, ligada a la construcción, al servicio doméstico y a la economía mercantil. El fantasma de la esclavitud resonaría durante siglos en patrones de segregación, en regímenes de propiedad, en la justicia penal. La era revolucionaria y el experimento de gobierno republicano complicaron aún más las cosas. Nueva York sirvió brevemente como capital de la naciente nación, un escenario donde comercio y política intentaron una coreografía. Los compromisos constitucionales que permitieron formar la Unión lo hicieron teniendo en cuenta intereses económicos arraigados en ciudades portuarias como Nueva York, un comercio que necesitaba mares abiertos, crédito seguro y relaciones de propiedad previsibles. Esos compromisos incrustaron la desigualdad en el edificio constitucional, y Nueva York, siempre práctica, sacó provecho.

El siglo XIX vio una acumulación acelerada de infraestructuras: muelles que se alargaron, embarcaderos que se multiplicaron, canales y ferrocarriles que unieron el interior con el puerto. El Canal Erie, en su gran aritmética, convirtió a Nueva York en la bahía receptora de la abundancia del Medio Oeste: granos, madera, excedentes que alimentaron el intercambio internacional. Las finanzas se organizaron alrededor de esos flujos. Wall Street maduró de salas de corredores a institución: el lugar donde se consolidaron las pretensiones de la ciudad a una relevancia global. Pero mientras los financistas hicieron fortunas, el trabajo que cargaba y descargaba, que manejaba pequeños comercios y talleres, creció tanto que la ciudad se convirtió en una olla a presión de culturas.

La inmigración electrificó esa olla a presión. Oleadas de irlandeses, alemanes, judíos de Europa del Este, italianos, puertorriqueños y luego asiáticos llegaron en masa. Los conventillos —estrechos, oscuros, fábricas verticales de vida familiar— se multiplicaron. Los enclaves étnicos fueron refugio y gueto a la vez; alimentaron instituciones comunitarias e incubaron políticas estridentes. De estos barrios salieron sindicatos que arrancarían derechos a los empleadores mediante huelgas y organización política: huelgas portuarias, huelgas de trabajadores del vestido, acciones colectivas capaces de reconfigurar el equilibrio entre capital y trabajo. El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, por ejemplo, no es solo una tragedia; es un punto de inflexión, un momento en que la indignación pública se tradujo en leyes laborales más seguras y una organización más fuerte, y una lección sobre cómo un desastre puede catalizar una reforma cuando la ciudad logra reunir sus energías morales.

Pero el motor cultural de la ciudad jamás se detuvo. La música, desde los bronces de desfile hasta las sincopas del jazz temprano, encontró su zinc en espacios abarrotados e improvisados: cuartos traseros, iglesias, cantinas de inmigrantes. Los teatros florecieron; una industria cinematográfica alquiló las calles de la ciudad para mito y espectáculo incluso mientras plantaba sueños que viajarían internacionalmente. Para fines del siglo XIX y comienzos del XX, Nueva York se había convertido en un motor de cultura urbana moderna: proliferaron periódicos, se formaron museos, las universidades maduraron y los teatros pusieron a la ciudad en el mapa como capital cultural además de polo económico. Sin embargo, ese brillo cultural se asentaba sobre fracturas sociales: raza, clase, género y ciudadanía fueron sitios de conflicto repetido, y el aparato legal y policial de la ciudad a menudo hizo valer sus jerarquías con mano brusca.

Máquinas, migraciones, melodías

Si el siglo XIX escribió el plano —canales, ferrocarriles, finanzas, conventillos—, el temprano siglo XX convirtió ese plano en una máquina. La inmigración continuó, y la ciudad absorbió y rearmó culturas globales. La Gran Migración llevó a afroamericanos del Sur a Harlem y otros vecindarios, cargando blues y espirituales que mutarían en jazz y luego en una gama de formas musicales urbanas. Harlem se convirtió en un crisol cultural: Langston Hughes, Zora Neale Hurston y un enorme cruce de música y literatura hicieron del vecindario un signo global de la modernidad negra y de una producción cultural nacida en espacios disputados.

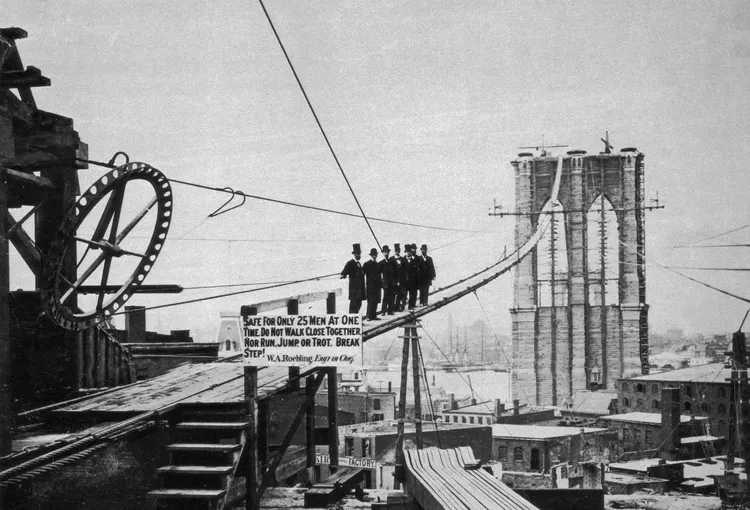

El modernismo urbano —en arquitectura y planificación— rehizo el horizonte. Rascacielos, ascensores, estructuras de acero: no eran simples logros de ingeniería, sino declaraciones sobre lo que una ciudad densa y vertical podía hacer. Desarrolladores y financistas discutían sobre líneas de visión y códigos de zonificación; la ciudad aprobaba ordenanzas destinadas a gestionar luz y aire pero que a menudo reflejaban los intereses de los propietarios. Los trenes subterráneos, completados por fases desde principios del 1900, cosieron los distritos y crearon tiempo urbano: traslados, rituales diarios, el pulso de la ciudad. El metro se convirtió en sistema circulatorio y teatro social donde anonimato e intimidad chocaban, donde el arte del metro y los crímenes de tapa serían parte del imaginario cívico.

El periodo de entreguerras y la Depresión pusieron a prueba la ciudad de maneras que exigieron tanto gobernanza tecnocrática como improvisación popular. El New Deal de Roosevelt volcó fondos en proyectos municipales, escuelas y parques; también institucionalizó cierta fe en un gobierno gerencial. La Segunda Guerra impulsó la producción; el periodo de posguerra ofreció un espejismo dorado para muchos residentes blancos que se mudaron a suburbios, mientras que vecindarios de color quedaban abandonados bajo la desinversión. La discriminación bancaria y los préstamos codificados racialmente consolidaron patrones de segregación, incluso mientras comunidades negras, puertorriqueñas y luego asiáticas reinventaban economías locales y estrategias políticas.

La cultura siguió combustionando en salas públicas. Tin Pan Alley y luego el Brill Building producían canción popular; Broadway convertía fantasías pueblerinas en espectáculos brillantes; el jazz entraba en clubes donde la improvisación funcionaba como crítica. Fotografía, cine y luego televisión hicieron de Nueva York un escenario para imágenes de la vida moderna, idealizadas y obscenas. La vida intelectual prosperó en cafés y universidades; Columbia, NYU y The New School formaron teóricos y activistas que leían la ciudad no como algo fijo, sino como un campo experimental para la política y el arte.

Las décadas de posguerra también endurecieron la infraestructura criminal y carcelaria de la ciudad. Las fuerzas del orden, los proyectos de renovación urbana y la política del “deterioro urbano” sirvieron con frecuencia para desplazar comunidades pobres en favor de obras que beneficiaban al capital. Las autopistas y obras públicas de Robert Moses transformaron vecindarios, a veces arrasándolos para abrir paso a autopistas y parques cuyas ventajas eran desiguales. Los tecnócratas municipales que celebraban la planificación moderna a menudo descartaban la escala humana de los barrios, tratando a las comunidades como obstáculos a despejar. La resistencia creció mediante organizaciones de inquilinos, juntas comunitarias y políticas insurgentes que buscaban frenar topadoras y asegurar derechos, una política ordinaria y sin glamour que aun así moldeó la ciudad.

El tardío siglo XX trajo catástrofe y exuberancia cultural. La crisis fiscal de los 70 llevó a la ciudad al borde; negociaciones de bancarrota, recortes en servicios y retraimiento crearon una crisis de capacidad cívica. Su rescate, en parte vía fondos federales y privados, generó nuevas prioridades: gestión neoliberal, alianzas público-privadas y la mercantilización de la vida urbana. Simultáneamente, la escena cultural explotó. El hip hop, nacido en el Bronx Sur, surgió de fiestas callejeras y cultura DJ y se volvería un idioma global. El punk, el no wave, el teatro experimental y el cine encontraron suelo local y luego se dispersaron, irradiando una estética cruda que a menudo criticaba la lógica neoliberal que empobrecía partes de la ciudad.

Los años 80 y 90 vieron picos de violencia y luego un descenso, un cambio atribuido a estrategias policiales, variaciones demográficas y transformaciones económicas. Pero esas explicaciones superficiales ocultan guiones más profundos: desindustrialización que vació empleos estables; políticas de vivienda pública y recortes de bienestar que remoldearon vidas; la economía ilícita de drogas que ofreció ingresos donde el trabajo legal desapareció. La respuesta de la ciudad combinó más policía con reinversión y branding. La reconversión familiar de Times Square, el amurallamiento corporativo de Wall Street y el auge del turismo crearon ingresos pero también una ciudad bifurcada entre consumidores y quienes los atienden.

Ciudad global, costos locales

El 11 de septiembre de 2001 es la ruptura obvia, tan obvia que corre el riesgo de volverse un cliché si no insistimos en lo que revelaron los ataques: un nuevo tipo de vulnerabilidad urbana. La demolición de las Torres Gemelas fue simbólica y material: reconfiguró la psique de la ciudad, su policía y su gasto público. La seguridad se volvió una industria; la memorialización, una exigencia moral y un espacio de disputa sobre narrativa y compensación. La recuperación produciría nuevos horizontes y también debates prolongados sobre qué pérdidas se reconocían y cuáles quedaban fuera de registro.

El siglo XXI aceleró tendencias ya visibles: globalización, financiarización de la vida urbana, prominencia del capital intangible. La crisis de Wall Street —2008 en primer plano— sacudió presupuestos municipales y mercados de vivienda. El ascenso de los valores inmobiliarios transformó barrios en vehículos de inversión. Vecindarios de artistas, pequeños manufactureros y comercios inmigrantes fueron reempaquetados como activos “auténticos” que monetizar. Dinero tecnológico, capital filantrópico, bienes raíces boutique, todos rehicieron rincones de la ciudad, a menudo a costa de la asequibilidad.

La vivienda se convirtió en la falla definitoria. Estabilización de alquileres, vivienda pública y presiones del mercado privado chocaron en un campo de batalla político. La ciudad produjo políticas que intentaron maquillar la desigualdad: rezonificaciones que prometían unidades “asequibles” que rara vez respondían a la necesidad; vales administrados de modo que dejaban a muchos fuera; vivienda pública deteriorada por mantenimiento postergado y negligencia política. El resultado: una ciudad donde puedes ser indispensable y aun así estar a un aumento de alquiler de la precariedad. Las culturas gastronómicas florecieron incluso mientras persistía el hambre: estrellas Michelin y comedores comunitarios en la misma cuadra.

La producción cultural siguió avanzando, reflejando y refractando las inequidades de la ciudad. Los museos se expandieron, las universidades se internacionalizaron y las artes encontraron nuevas vías de financiamiento mediante filantropía y patrocinio corporativo, fondos que inevitablemente moldearon prioridades programáticas. Las escenas musicales mutaron: el punk y el hip hop dieron lugar a incontables subgéneros; la cultura de club, la electrónica y las escenas indie se adaptaron a la topografía cambiante de la ciudad. El cine y la televisión volvieron a convertir vecindarios en sets para fantasías sobre riqueza y decadencia.

La gobernanza del siglo XXI se volvió performativa y contenciosa. Debates sobre policía, salud pública, educación, personas sin hogar, quién obtiene espacio y quién es desplazado, se convirtieron en la gramática de la política local. Figuras nacionales sobredimensionadas trataron a veces a Nueva York como escenario de guerras culturales más amplias, y los líderes municipales debieron equilibrar gestión local con escrutinio nacional. La ciudad experimentó amenazas de terrorismo, tiroteos masivos en otros lugares que resonaban localmente y la violencia lenta de la austeridad que erosiona la capacidad municipal.

Luego llegó el último giro electoral que encapsula contradicciones y posibilidades: el ascenso de un liderazgo más joven y explícitamente progresista que desafió a un establishment asentado en experiencia y competencia gerencial. Zohran Mamdani —socialista democrático y asambleísta estatal de Queens— emergió como una voz contundente a favor del alivio del alquiler, programas sociales amplios y una economía municipal reinventada. Su victoria en la primaria sobre una figura del establishment más conocida señaló un cambio en el gusto político: un apetito por propuestas redistributivas audaces y la disposición a elegir a un candidato que construyó una coalición localista y de base. En la elección general, llevó ese impulso a un éxito más amplio que lo posicionó como alcalde de Nueva York, un momento donde los hábitos políticos más antiguos de la ciudad chocaron con sus imaginaciones progresistas más audaces.

Este resultado electoral no es un accidente narrativo; es consecuencia de una aritmética social prolongada. Años de tensión habitacional, crisis policiales-comunitarias, ansiedades climáticas y una creciente plataforma de sindicatos y grupos comunitarios crearon un sustrato político receptivo a un candidato que prometía cambios estructurales: transporte asequible, congelamiento de alquileres y mayor inversión pública. El perfil de Mamdani —un funcionario joven, musulmán del sur de Asia, criado parcialmente fuera de Estados Unidos y educado en las escuelas públicas de la ciudad— se tradujo en una ruptura simbólica: un alcalde que encarnaba cambios demográficos y la energía política de grupos históricamente marginados en el poder municipal. Esa ruptura también atrajo oposición feroz: difamaciones mediáticas, islamofobia codificada, ansiedad de las élites sobre un gobierno radical. El elección fue un crisol donde cuestiones sobre gobernanza, experiencia y pánico moral fueron martilladas hasta tomar forma.

Si la elección de Mamdani refleja una nueva paleta de posibilidades, también revela viejos límites. El poder municipal de Nueva York está circunscripto por la ley estatal, por restricciones fiscales, por la capacidad del capital privado de vetar proyectos a través del mercado y de los tribunales. Un programa de alcaldía que busque congelar alquileres o municipalizar ciertos servicios enfrentará de inmediato resistencia legal, falta de fondos e inercia administrativa. Aun así, los cambios electorales importan: reordenan prioridades, desplazan el discurso y abren grietas institucionales. Elegir a un alcalde que habla abiertamente de desigualdad estructural no resuelve la desigualdad, pero cambia lo que se vuelve políticamente pensable en alcaldías, sindicatos, universidades, ONG, bares y redes sociales.

Maliciosa, integradora y levemente esperanzada

La historia de Nueva York es una discusión entre promotores sentimentales y críticos furiosos, entre el capital y la vida colectiva, entre el deseo de acumular y la necesidad de pertenecer. La arquitectura de esa discusión es visible en torres de vidrio y bloques de vivienda pública, en museos cuyos pasillos cuentan algunas historias y no otras, en estaciones de metro bautizadas por benefactores y en veredas donde duerme gente sin techo. La ciudad no es solo cruel; también es astuta: convierte el sufrimiento humano en espectáculo y luego vende ese espectáculo como vitalidad. Esa es su ambivalencia moral.

Y sin embargo existe terquedad en el tejido cívico. Por cada desarrollador que mercantiliza un barrio, hay inquilinos que resisten, artistas que ocupan y crean, sindicatos que frenan el avance de la explotación. Por cada política que agrava la segregación, hay organizadores comunitarios que tejen redes de ayuda mutua y clínicas legales. Estas fuerzas de contrapeso rara vez producen victorias limpias. No suelen cerrar con broche de oro la tesis sobre desposesión urbana, pero hacen posible otra aritmética: reequilibrios lentos, reparaciones parciales, políticas que inclinan apenas el plano.

Si el reciente giro político —la elección de un alcalde que habla el lenguaje de la redistribución— significa algo, es esto: el centro de gravedad de la ciudad puede cambiar, no de la noche a la mañana, pero sí por grados. Cambia porque personas que siempre estuvieron acá, que limpiaron oficinas, enseñaron en escuelas públicas subfinanciadas y organizaron inquilinos, finalmente se cohesionan como una fuerza política lo bastante grande para importar. No es una garantía; es una apertura y un recordatorio de que la vida cívica siempre es contingente, siempre precaria. Nueva York ha sido cruel; también ha sido generosa en sus invenciones. Sigue siendo un laboratorio donde política, arte, violencia y ternura chocan.

Lean la ciudad como leerían un mapa rasguñado: busquen las fallas, nombren a quienes se benefician, midan la pérdida y hagan el trabajo pequeño y obstinado de cambiar el balance. La ciudad los va a probar. Los va a cortar con sus bordes burocráticos y los va a seducir con sus noches luminosas. Pero recorden que las ciudades las hacen quienes se niegan a aceptar la inevitabilidad de su propia desposesión. Esa negativa no es romántica. Es pragmática, a menudo fea, a veces alegre. Es la razón por la cual, después de todas las exenciones fiscales, las torres y los compromisos terribles, alguien sigue llamando hogar a este lugar.