por Alina Klingsmen

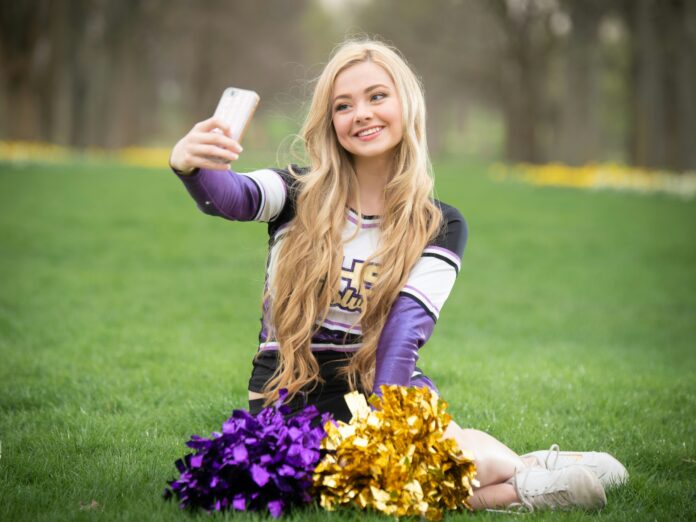

Las selfies son una plaga moderna: una epidemia de autoindulgencia. No es solo una forma de capturar un momento, sino la manifestación de una cultura que se ha vuelto incapaz de existir fuera de sí misma. En cada imagen, las personas no solo se muestran a los demás, sino que se invitan a sí mismas a una constante reafirmación. Hay algo profundamente inquietante en esta práctica: un ritual compulsivo de validación que no sabe ya qué hacer con el vacío que alimenta. Las selfies transformaron el espejo, ese antiguo objeto de reflexión, en un teléfono que busca constantemente la gratificación inmediata a través de la luz y el ángulo perfecto.

Lo que las personas realmente buscan al sacarse una selfie es la reafirmación de su existencia. No buscan simplemente “verse bien”. El acto de posar frente a la cámara es un reconocimiento de la fragilidad de nuestra presencia en el mundo, un intento desesperado por ser algo más que una sombra que se disuelve con el paso del tiempo. La selfie no es una muestra de seguridad, como podría creerse, sino un clamor casi infantil por ser visto, por existir en el mismo espacio que los demás, por ser reconocido, por ser alguien, aunque sea en esa fracción de segundo que se congela en la pantalla. Y ahí está el truco: las selfies se han convertido en una forma de asegurar que nuestra vida tenga valor. Al fin y al cabo, si nadie te ve, ¿realmente estás vivo? Si no hay testigos, ¿existís?

En su forma más básica, las selfies son simplemente el resultado de un deseo abrumador por visibilidad. Es un deseo que no se satisface con la presencia de otras personas a nuestro alrededor, sino que requiere de una cámara, una pantalla que nos dé la garantía de que nuestra imagen está siendo proyectada hacia algún lugar. Es como si el “yo” estuviera condenado a la opacidad de la vida diaria, buscando desesperadamente escapar de esa oscuridad y ser visto, incluso si es solo durante unos segundos. Esta obsesión por la visibilidad se refleja en la multiplicidad de selfies que inundan las redes sociales, una avalancha de imágenes que parecen repetirse sin cesar, pero que al mismo tiempo nos aseguran que cada una de ellas es única, un “yo” irrepetible que se muestra a los demás.

Lo curioso es que esta constante búsqueda de atención no es simplemente narcisismo en su forma más cruda. Hay algo más sutil, más insidioso, en la necesidad de las selfies. La gente no solo busca ser vista, sino ser vista de la manera correcta. Esta necesidad de perfección estética, de mostrar una versión retocada, filtrada, una versión idealizada del “yo”, revela una fascinante contradicción. Mientras más controlada, más estudiada y más calculada es la imagen, mayor es la sensación de haber alcanzado el reconocimiento deseado. La selfie se convierte en un producto de consumo visual, una mercancía que se presenta y se distribuye como parte de una economía simbólica basada en la apariencia.

Y es que, en el fondo, lo que las selfies realmente revelan es la profunda desesperación por el reconocimiento social. Somos animales sociales por naturaleza, pero este deseo de ser reconocidos no es una mera necesidad de interacción humana; es un juego de poder y valor. En las redes sociales, el “me gusta”, el comentario, la cantidad de veces que una selfie es compartida, son las monedas de cambio de una economía de visibilidad. Cada “me gusta” es una afirmación, no solo de la imagen, sino de la persona misma. Es una pequeña validación de que valemos algo, de que existimos dentro del espacio público, aunque solo sea a través de una pantalla.

¿Y qué pasa cuando la visibilidad no llega? Cuando la selfie no recibe la atención esperada, cuando no se produce esa respuesta inmediata que da sentido al esfuerzo? Surge la ansiedad. La urgencia de la validación se intensifica. Se empieza a ver el desajuste entre la persona que fue capturada y la persona que la imagen proyecta, y es precisamente esta disonancia la que mantiene el ciclo sin fin. Los filtros, las ediciones, las correcciones, todo se convierte en una forma de esconder la verdad, como si el ser humano tuviera miedo de ser visto tal como es, con todo su desorden y su imperfección. Cada selfie es una máscara, y la más cruda de todas: una máscara que fue creada para que nunca se caiga.

Más allá de las emociones que las selfies despiertan, lo que realmente se debe cuestionar es lo que representan como fenómeno social. No son simplemente una moda pasajera o un capricho tecnológico, sino una representación tangible de una época obsesionada con la superficialidad y la autoimportancia. La selfie es un símbolo de la era digital, una era en la que lo privado se ha vuelto público y lo público se ha vuelto desechable. Es el reflejo de una sociedad que valora lo visual más que lo significativo, lo momentáneo más que lo duradero. El hecho de que estemos dispuestos a mostrar nuestra vida, no en sus momentos más relevantes, sino en sus gestos más triviales, habla de un narcisismo colectivo que solo ha sido amplificado por las plataformas digitales.

Si se mira con detenimiento, las selfies son también una crítica involuntaria a la fugacidad de la vida moderna. En un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa, donde la instantaneidad es la norma, las selfies nos recuerdan que nuestro paso por el mundo es breve, que nuestra existencia es efímera y que solo existe si es documentada, medida, registrada y compartida. Pero en ese proceso, lo único que se deja atrás es la imagen de nosotros mismos, reducida a un clic, a un destello de luz que pronto se apaga. Las selfies se han convertido en el símbolo de una generación que, incapaz de vivir plenamente el momento, lo captura para que alguien, en alguna parte del mundo, lo vea, lo apruebe, lo consuma.

Así, las selfies no son solo imágenes. Son la prueba de una desesperación profunda por trascender. Lo triste es que en ese afán por mostrarse, por ser alguien, no hay espacio para la vida cotidiana en su intrascendencia. Hay espacio solo para lo que es aceptable, para lo que cabe en el molde que nos exigen las redes sociales, para lo que es bonito, limpio, perfecto. Las selfies son una rendición ante la imagen, ante la apariencia, ante la ilusión de que, al ser vistos, finalmente existimos. Pero, en realidad, lo único que realmente hemos logrado es desaparecer un poco más, como si, en lugar de mirarnos a los ojos, estuviéramos mirando nuestro reflejo en una pantalla que nunca podrá devolvernos la mirada. Ningún momento de conexión, ningún momento de humanidad.